こんにちは。えたばりゅです。

今回は、古代生物たちの名前後ろによくついている、○○サウルスや○○テリウムなど、名前の後ろの部分についてどういったニュアンスのことを表しているのか、バッチリわかりやすく解説しようと思います。こちらの記事をお読みいただくことによって、素朴なギモンがバッチリ解決いたします故、是非ぜひ今回も最後までお付き合いいただけましたらと思います。

古代生物たちの名前の後ろ、○○サウルス、○○ドン、他諸々ってどんな意味?をバッチリわかりやすく解説

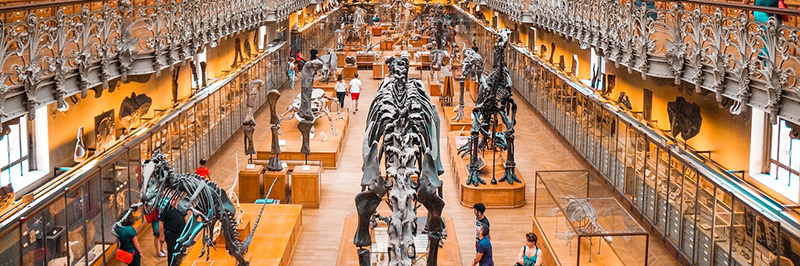

恐竜、そして古代生物・・・。もうこの言葉を聞くだけで太古のロマンを感じてしまいますよね。ティラノサウルスやブラキオサウルス、スミロドン、などなどこういった名前を聞くだけで、ココロ踊ってくるのは私だけではないはず。

そしてこういった、恐竜はじめ古代生物たちの名前でよく聞くのが、○○サウルスや○○ドン、○○テリウムといった名前なのではないでしょうか。全く違う種類の動物にもかかわらず、特に最後の部分は結構一緒の言葉をもって名前がついていることが多いですよね。古代生物たちは、現生動物のトラやシャチ、ゾウなどとは違って、例えばトラであれば、学名は「Panthera tigris」といった感じに、、基本普段使う名前と学名が別になっているということはなくて、学名「tyrannosaurs(ティラノサウルス)」は私たちもそのままティラノサウルスと呼んでいることがほとんどだと思います。

そして、恐竜を表す英語「Dinosaurs(ダイナソー)」も思いっきり和で表現すると「ディノ(Dino)サウルス(saurs)」となり、その和名そのままで「恐ろしい竜、もしくは恐ろしい爬虫類」といった意味合いになります。

~学名の存在意義がよくわかる関連記事~

-

-

シノニムとは?をバッチリ分かりやすく解説!

こんにちは。えたばりゅです。 今回は生き物の名前、とりわけその中でも学名表記の時に度々登場する「シノニム」という言葉について、コレがどんな意味合いを持つのかバッチリ分かりやすく解説したいと思います。 ...

続きを見る

でも、超有名どころで比較してみると、ティラノサウルスとブラキオサウルスって、後ろの名前は一緒ですが、種類は全然違う恐竜ですよね。では、この「サウルス」とか、他の古代生物によくついてる「テリウム」、「ドン」、「ラプトル」ってなんか意味があるの?って思ってしまうのではないでしょうか。

こういった学名にはラテン語や古代ギリシア語などが使われていたりして、それを時にミックスしたりして、学名が決まっているのですが、ではこういった言葉にはどういった意味合いがあるのか。こちらは気になるところですよね。これには、その生物の化石の発見時の最初の印象であったりとか、その体が特徴的だったりしたときに、その部位を強調する学名がついていたりすることが多いんです。あとは発見した地域が分かるような学名もありますね。

ではでは、早速古代生物の名前でよく耳にしがちな、この意味やニュアンスをご紹介していきましょう。

スッキリ!1.古代生物の名前でよく耳にするサウルスの意味

ではまず一番耳にするサウルス(ザウルス)という名前の意味をご紹介していきましょう。サウルスは古代ギリシア語で「トカゲ」や「爬虫類」といった意味合いを持っています。名前の意味合い例を少しご紹介すると

- ティラノサウルス:暴竜、暴君トカゲなど

- スピノサウルス:棘(トゲ)のトカゲ

- メガロサウルス:巨大な竜、巨大な爬虫類

- ブラキオサウルス:腕トカゲ

- ティタノサウルス:巨神竜、巨大なトカゲ

- モササウルス:マース川のトカゲ

- エラスモサウルス:リボンのトカゲ

- バシロサウルス:王のトカゲ、トカゲの王

などなど。ちなみにバシロサウルスはトカゲというニュアンスの学名がついているものの、爬虫類とは違い、クジラの仲間ではあるのですが、発見時のその化石からは、クジラではなく、巨大な爬虫類の化石と認識されていたため、この学名がついてしまったんです。また、エラスモサウルスは全長の半分以上を占めるその長い首がリボンをイメージさせることからこの学名が付いたんですが、この意味合いのみを知ると、なんか可愛いって思ってしまいますよねw

そして、ブラキオサウルスの腕トカゲって何?って思ってしまいますよね。これは、ブラキオサウルスの前肢が非常に長く、後肢よりも長い体のつくりになっていることがこの由来でございますね。そして、モササウルスは欧州を横断するマース川で最初の化石が発見されたことに由来しています。

スッキリ!2.古代生物の名前でよく耳にするラプトルの意味

ラプトルは現在ではワシなどをはじめとする猛禽類を表す言葉として使用されていますが、かつては略奪者や強盗といったような、ちょっと良くない者たちに対して当てが割れていた言葉なんです。ラプトルが名前に入っている古代生物たちを少しご紹介すると

- ヴェロキラプトル:敏捷な略奪者

- オヴィラプトル:卵泥棒

- ユタラプトル:ユタ州の略奪者

- メガラプトル:巨大な略奪者

- フクイラプトル:福井県の略奪者

などなど。なんか、こういった意味合いを知ると散々な名前と思ってしまいますが、あくまでイメージ。実際は自分たちで狩りを行っていたとされる証拠の化石も多数発見されており、他者のものを横取り、あるいは強奪するようなことばかりをするあくどい恐竜ではないので、そのあたりはご安心をば。

このあたりは現生のハイエナにも通づるところがありますよね。

~ブチハイエナのイメージが覆る記事~

-

-

【汚名返上!】実はブチハイエナは3つの武器を駆使する超有能捕食動物だった!

こんにちは。えたばりゅです。 今回はあんまりいいイメージを持たれていない動物の最右翼といっても過言ではない、ブチハイエナの隠れた魅力を余すところなくご紹介しようと思います。 ハイエナというと、 死肉を ...

続きを見る

おそらくラプトル系の恐竜たちはスリムな形態に巨大な鉤爪を持っていることが多く、この鉤爪がナイフをイメージさせ、それがこのようなちょっと負の方向にイメージされてしまったのかなと僭越ながら個人的に思っていたりします。

スッキリ!3.古代生物の名前でよく耳にするスクスの意味

では次にスクスという名前の意味についてご紹介していきましょう。こちらはサウルスなどと比較すると少し知名度は低いかもしれませんが、こちらは古代ギリシア語で「ワニ」を表す言葉なんですね。この名前が当てがわれている種類の具体例を少しご紹介すると

- ディノスクス「白亜紀の現在アメリカに生息していた推定全長約12mの巨大ワニ」:恐ろしいワニ

- サルコスクス「白亜紀の現在のアフリカ・南アメリカに生息していた推定全長約10mの巨大ワニ」:肉ワニ、肉を食らうワニ

- プリオノスクス:ノコギリワニ

などなど。プリオノスクスはペルム紀という恐竜たちの時代よりもはるか前の時代に生息していた生物なのですが、形状がワニと酷似していたため、この学名が付いたものの、その後の研究で現在はワニが属する爬虫類ではなく、既知の中では最大級の両生類として位置づけられています。

~生物の面白効率進化、収斂進化とは~

-

-

収斂進化(しゅうれんしんか)とは?実例を交えながらその奇跡の進化をバッチリ分かりやすくご説明!

こんにちは。えたばりゅです。 今回は、太古より続く生物の進化形態の一つである収斂進化(しゅうれんしんか)とはいったいどのような進化形態なのか、その意味をバッチリ分かりやすくご説明し、収斂進化を遂げた動 ...

続きを見る

スッキリ!4.古代生物の名前でよく耳にするドンの意味

ドンはギリシア語で「歯」という意味合いを持っています。ドンが付く名前の古代生物たちの具体例は

などなど。これはその種の特徴的な部分が学名となっている好例と言えそうですよね。メガロドンやスミロドン(サーベルタイガー)なんか、もうその印象バッチリという感じです。

スッキリ!5.古代生物の名前でよく耳にするテリウムの意味

テリウムという名前がついているのは、恐竜時代が終わった後の時代に生きていた種に付けられているいることが多い印象があるのではないでしょうか。テリウムというのはギリシア語で獣という意味合いを持っていて、こちらが使われている古代生物たちの具体例としては

- メガテリウム「全長約6mの地上性ナマケモノ」:巨大な獣

- アルケオテリウム(アーケオテリウム)「新生代に生息したイノシシのような哺乳類」:古代の獣

- パラケラテリウム「体長約7mの既知の中で史上最大級の哺乳類」:(サイに近い)角のない獣()部分は僭越ながら直訳から由来する想像でございます。

- ピロテリウム:火の獣

などなど。テリウムはどちらかというと、草食動物や雑食動物にこの名前がついていることが多い印象なのではないでしょうか。

ピロテリウムはゾウとイノシシとバクを融合させたような不思議な想像復元図が印象的な新生代に生息していた哺乳類なのですが、この名前は発見された場所が火山帯であったことからこの名前が付きました。

最後に

いかがだったでしょう。今回は古代生物の名前についている「サウルス」や「ドン」などといった部分が持つ意味合いについてバッチリわかりやすく解説させていただきました。学名も深掘っていくとその面白さと言いますか、奥深さが本当によくわかりますよね。ぜひぜひ何かの話のタネに使っていただければ幸いです。ではでは、今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。