こんにちは。えたばりゅです。

今回は、太古より続く生物の進化形態の一つである収斂進化(しゅうれんしんか)とはいったいどのような進化形態なのか、その意味をバッチリ分かりやすくご説明し、収斂進化を遂げた動物たちの実例を交えながらご紹介したいと思います。

言葉自体はなんか漢字も難しく取っ付きにくい感じがムンムンですが、その意味は非常にシンプルで、とても面白い進化形態ですので、是非ぜひその進化の神秘に驚嘆していただければと思います。

進化の面白さと神秘と合理性の象徴「収斂進化」とは!?驚きの進化を遂げた動物たち

私たち人間含め、現在地球上に生存する生物たちに関する全生命の起源については、これだけ科学が発達した現在にもかかわらず、そのすべての大元となる明確な発生起源は明らかになっておりません。

しかしながら、突如として現生種の動物たちが地球上に現れたのではなく、私たちの祖先が様々な進化を繰り返し、種を生存させるためにその環境にどんどん適応していった結果、今いる私たち人間やクジラ、ヘビやカエル、カブトムシなど、多種多様な生物たちが誕生してきました。

現在世界には175万種もの生き物たちが暮らしていると考えられており、その中にはまだ発見されて間もなく、名前すら確定していない生き物たちもいたりするんです。

そして、そんな数多の生き物たちの中にはびっくりするような進化を遂げた動物たちもおりまして、その進化形態の一つに収斂進化があるんです。

収斂進化とは

収斂進化とは、それぞれ違った分類に属する生物が生息している地域、時代などが全く違うにもかかわらず、生態系において同じような地位に置かれたとき、同じような外見や生態を持つ進化のことを言います。

要は異なる生き物たちが種類や分類系統、生きた時代が全く違うのに、同じような姿かたちに進化する様のことですね。

ちなみに、違う種同士が同じような進化形態になる様が、一度広がった物事が収束していく様子に似ていることから、収束進化(しゅうそくしんか)とも呼ばれていたりもします。

こういった進化は、それぞれた過ごした環境や時代において、生存していくために同じような環境に適応したり、同じような獲物を獲得するために体を変化させてきて起こると考えられております。

収斂進化を遂げた動物たち その具体例

収斂進化を遂げた動物たちは世界に様々な種が存在するんですが、その中でも代表的な具体例をいくつかご紹介していきましょう。

収斂進化を遂げた動物たち1.アリクイとフクロアリクイ

こちらがアリクイの仲間であるヒメアリクイの仲間

アリクイは動物園やサファリパークなどでも出会うこともでき、テレビなどでもよく紹介されている動物ですので、よくご存じのことと思いますが、南米を中心に生息している動物たちです。

オオアリクイは結構貫禄ありますが、ヒメアリクイが立ち上がって威嚇するポーズはご本人は必死ですが、なんか可愛いですよね。

そしてこちらがフクロアリクイ。姿はアリクイとリスを融合させたようなフォルムといった印象を感じられたのではないでしょうか。

フクロアリクイはオーストラリアの固有種で有袋類、すなわち、カンガルーやコアラと同じ仲間に分類されています。大きさは全長で約50cmほどとアリクイの仲間でも小型のヒメアリクイの仲間とほぼ同じ大きさでございます。アリクイもフクロアリクイも同じようにアリを主食としていて、その食性からかなり長く細い舌を持っており、長さは体の半分以上になることもあるんですね。

ただ、分類に関してはどちらも同じ哺乳類であるものの

- アリクイは有毛目アリクイ亜科

- フクロアリクイはフクロネコ目フクロアリクイ属

にそれぞれ分類されていて、フォルムはほとんど同じながらも分類上は全く違った動物になります。

収斂進化を遂げた動物たち2.モモンガとフクロモモンガ

では有袋類の例をもう一つご紹介しましょう。モモンガとフクロモモンガです。

こちらがモモンガ。日本にもホンドモモンガ(二ホンモモンガ)というモモンガの仲間が生息しておりますので、こちらもよくご存じかと思いますが、その外見的特徴は何と言っても前脚と後ろ脚の間にある立派な膜。

モモンガはこの膜を利用して木から木の間を滑空して移動して生活しております。

こちらがフクロモモンガ。どちらもよく似てるっていうか、ほぼほぼ同じでですよね。フクロモモンガはオーストラリアやパプアニューギニアに生息しており、モモンガと同じように前脚と後ろ脚の間に立派な飛膜を持っていて、これを利用して木から木の間を滑空して生活しております。

こちらもまるで双子の様なフォルムですが、

- モモンガはリス科モモンガ属に属するげっ歯類

- フクロモモンガはフクロモモンガ科フクロモモンガ属に属する有袋類

で、分類的には全く別の種なんですね。また、食性の違いもあり、モモンガは木の実や樹皮などを植物を主食としてますが、フクロモモンガはこれらの他に昆虫なども摂取している雑食動物でございます。

ちなみに同じような飛膜を持った動物にムササビもいますが、ムササビはモモンガの近縁種ですね。

この他にも、東南アジアに生息するヒヨケザル目ヒヨケザル科に属するヒヨケザルの仲間も、皮膜の付き方は少し違うものの、ムササビやフクロモモンガと同じような皮膜を有していて、危険を察知した際にはこの皮膜を広げて100m以上滑空することができます。

サーベルタイガーも収斂進化に当てはまっていた!

また現生動物たちの他に、古代種にも収斂進化を遂げた有袋類がおり、それはティラコスミルスという有袋類。比較的最近、残念ながら絶滅してしまったフクロオオカミと同じく、他の動物を捕食する捕食性有袋類として、古代のアメリカ大陸に君臨していました。

そのアゴには巨大な犬歯を携えており、まさにサーベルタイガーの仲間たちと非常によく似たフォルムをしていたんですね。

あのサーベルタイガーにも収斂進化の例が当てはまるとはオドロキですよね。

では、哺乳類と昆虫という隔たりがありながら、同じような形態に進化した動物の例をご紹介しましょう。

収斂進化を遂げた動物たち3.モグラとケラ

どちらも地中を主な生活の場としているので、あまり目にすること自体少ないのですが、モグラもケラは日本でも広く分布しているので、よくご存じのことと思います。

では、まずケラのご紹介から。

ケラはその姿は見ないものの、その鳴き声は夏場を中心によく耳にすることができますよね。日本の他、世界の暖かい地域を中心に広く分布していて、分類としてはコオロギやバッタの仲間に属する昆虫になります。

ちょっと耳に響くので音量にはご注意ください。

いかがでしょう。けっこう身近でも聞いたことがあるのではないでしょうか。

私も幼少期によくばあちゃんから、ミミズが鳴く声って聴かされてたんですが、実はこの「ジ~~~‥‥」っていう鳴き声はケラが鳴いている声なんです。

では、モグラのご紹介に移ってきましょう。

まぁ、モグラは改めてご紹介するまでもなく。という感じで、地中生活を行ってほとんど人目に触れる機会がないにもかかわらず、このフォルムは超有名ですよね。

日本の他、中国やアメリカ、ヨーロッパなどに広く分布しております。ほとんどその生活の場を地中に置いているため、超絶つぶらでモグラのフォルムを一層可愛く引き立ててる目は、ほとんど見えておらず、明暗が分かる程度と考えられております。

食性は雑食で地中にいるミミズや昆虫、地に落ちた植物の種などを食べており、ちなみに収斂進化を遂げて同じようなフォルムを獲得したケラもモグラの食料の一部です。

モグラとケラの類似点

モグラとケラ、哺乳類と昆虫類ということもあり、その姿は上記でご紹介した動物たちほど似ているということはないんですが、体のつくりなどは非常によく似ており、どちらも地中を掘り進んでいくに適した体の形状をしております。

特に両足に関しては、モグラもケラもブルドーザーの掘削部のような形状をしており、この足を使って、巧みに地面を掘り進んでいくんですね。

またどちらも地中生活という特性上、新陳代謝が非常に膨大で、常に多くのエネルギー摂取を必要とするので、飢えにはどちらの種も非常に弱く、水分やエネルギーが接種できない期間が一定時間続いてしまうと、すぐに餓死してしまいます。

モグラとケラ、こうしてみると非常に似た外観、性質を持っていてまさに収斂進化の典型的な例として挙げることができますが、もう一種、モグラやケラと同じ収斂進化を遂げた動物がいるんです。その名前は、フクロモグラ。

その名前の通り、フクロモグラは先ほど例に挙げさせていただいた、フクロアリクイやフクロモモンガ、ティラコスミルスと同じく有袋類に属する動物で、オーストラリアの西部から南部にかけて生息していると考えられています。ただ、その発見例は非常に少なく、人の目に触れることはほとんどないんですね。

それにしても、有袋類ってけっこう収斂進化の関係を持っている動物が多いですよね。

それを鑑みると、有袋類はその特徴はもちろんですが、その進化の先にある形態が、いかに種を存続していくのに適しているのか、それをバッチリ教えてくれている非常に頼もしい種といえそうですね。

では次に異なる時代に栄えた(てる)動物にもかかわらず、収斂進化を遂げた動物たちの例をご紹介してきましょう。

収斂進化を遂げた動物たち4.魚竜の仲間とイルカ

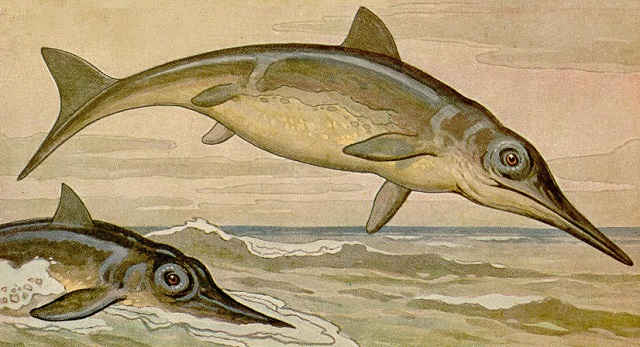

僭越ながら、私も幼少の頃より恐竜が好きで、よく恐竜図鑑を眺めていたのですが、その中で登場するイクチオサウルスという魚類の仲間が、めちゃくちゃイルカに似ているなっていう印象を当時受けたんですね。

イクチオサウルスはじめ、魚竜たちは恐竜とは異なった種類に分類される動物なのですが、恐竜と同じ爬虫類に属し、恐竜と同じ時代に栄えました。

こちらが魚竜の仲間であるイクチオサウルスの復元想像図。画像はウィキペディアさんにお借りしました。

こちらがイルカのフォルム。

いかがです?口吻の当たりといい、このフォルム本当にそっくりですよね。イクチオサウルスも今のイルカと同じく、魚や頭足類(イカやタコなど)を捕食して生活していたと考えられております。

イルカとイクチオサウルスの違い

非常に似通ったフォルムを持ち、異なる時代を生きて収斂進化を遂げた動物の代表的な例として知られるイルカとイクチオサウルスですが、哺乳類と爬虫類という違いの他、尾びれの形状も違っており、イクチオサウルスは今の魚類に似た尾びれを有しており、その尾びれを左右に振ることによって泳いでいたと考えられております。

方やイルカは、他のクジラ類と同じく尾びれを水平方向に上下させることによって推進力を得ており、両者はよく似た形状をしているものの、尾びれの形状に決定的な違いがあります。

魚竜はいわば、イルカとサメが融合したようなフォルムをしていたんですね。

また、魚竜が出現し、栄えた時代は今から2億5千万年前から9千万年前。イルカの祖先となる動物が誕生したのが、今から約2000万年前と考えられているので、生存時代に大きな隔たりがあり、両者が一緒に海を泳いでいたということはないんです。

このような大きな隔たりがあるのにもかかわらず、似たようなフォルムになるのですから収斂進化っていうのは本当に面白いですよね。

また、少し前までは鳥の祖先として定説であった、あの始祖鳥も鳥類の直接的な祖先ではないことが分かっており、このあたりも、始祖鳥と鳥類は収斂進化の一例であったのか、この辺りは始祖鳥の更なる研究結果が待ち遠しいところですね。

その他の収斂進化具体例

この他にも、収斂進化の例として

- 翼竜、現生の鳥類、飛翔昆虫、コウモリ

- タヌキとアライグマ

- サイとトリケラトプスなど角竜に属する恐竜の角

- アルマジロとセンザンコウ、アンキロサウルスのような曲竜類(鎧竜)に属する恐竜

- カマキリとミズカマキリ、タイコウチ、タガメ、カマキリモドキ

- エメラルドツリーボアとミドリニシキヘビ

- ハチドリとスズメガ

- ハリモグラとハリネズミ、ヤマアラシ、アメリカヤマアラシ

- ウオクイコウモリとオオワシやオジロワシなど猛禽類の狩りのスタイル(餌の魚の獲り方)

- ハイエナとオオカミ・リカオンとフクロオオカミ

- プリオノスクス(古生代ペルム紀の巨大両生類)とワニ(ガビアル)

- クレトキシリナ(白亜紀の巨大ザメ)とホホジロザメ

- ホホジロザメの歯とメガロドンの歯

- ワシ類・フクロウ類・ハヤブサなどほぼほぼの猛禽類それぞれのフォルムや鉤爪・くちばしの形状

- ホヤとカエルの幼生

- ウミヘビとハモ、ウツボ

- ヘビとアシナシイモリ、一部のアシナシトカゲ類

などがあります。また、ペンギンの仲間とアシカ科の動物、そしてウミガメは泳ぎ方がどちらも前肢、ペンギンの場合は翼部分を羽ばたかせるように動かして主な推進力を得る泳ぎ方をしており、こういったところも、尾を主な推進動力として使用しない場合、前肢をヒレ状に発達させて推進力を得る方法が、いかに効率性がよいのか表しているといえそうです。もしかしたらこれも収斂進化の一例に当てはまるのかもしれませんね。ちなみにアザラシの仲間とアシカの仲間は祖先がそれぞれ別系統で同じようなフォルムに進化した収斂進化の一例とされていましたが、現在は共通の祖先から分化した説が主流になりつつあるようですね。

このように、共通の祖先から異なる種に分化したものの、住む環境や食物連鎖の立ち位置などから似たような器官をもつことや、同じようなフォルムに進化することを平行進化と呼ぶんですが、この定義であれば、生命の大元がある種の単細胞生物から進化して現在の多様性が生まれていることが立証された場合、すべての収斂という進化形態が崩れ、平行進化ということになるので、このあたりはまた奥深いといいますか、難しいところではありますし、もしこうなった場合は、なんといいますか、その落としどころが大事になるということなのかもしれませんね。

まぁ、生命の起源というものは、遥か太古の地球で起こった奇跡であって、それを解明、立証できるってのはまだまだ先の話になるのかもしれませんし、あるいはこのまま永遠に眠ったままという可能性もあり、このあたりはやはりロマンですよね。

スイマセン、少し話がそれてしまいましたね。アシカとアザラシに話を戻しますと、姿はよく似ていて一見すると同じ動物のようなイメージを持つ両者ですが、アシカはペンギンのような泳ぎ方をする一方、アザラシは前肢をたたんで体をくねらせて泳ぐ泳ぎ方をするほか、結構いろんな違いがあったりするんです。

~アシカ類、アザラシ類、セイウチの違いを分かりやすく綴った記事はこちら~

-

-

アシカ・オットセイ・トド・アザラシ・セイウチ の違いを徹底解説!

こんにちは。えたばりゅです。 今回は、よく見間違えられてしまうアシカ・トド・オットセイとアザラシ、セイウチの違いについてバッチリ解説したいと思います。 こちらの記事を読み終える頃には、その紛らわしかっ ...

続きを見る

最後に

いかがだったでしょう。今回は生物たちの驚きの進化、収斂進化というものについてご紹介させていただきました。それにしても、自らが置かれた環境への適応を突き詰めていくと違う種類の生物でも本当に似たようなフォルムに進化をたどるというのはオドロキですよね。

また、今回は動物たちにスポットを当てましたが、収斂進化は植物や微生物にも例があり、この進化形態は動物にとどまったことではないというのが分かっております。

現に最近の研究では、なんと新型コロナウイルスにも収斂進化が起こっていることが分かってきているんです。

収斂進化というのは、進化がたどる道筋の合理性を示した、いい例なのかもしれません。もしかしたら将来、別の種類の生物が私たち人間のように驚くほど脳、あるいはそれに酷似した役割の器官を進化させる種が現れるかも・・・。

そして、もしかしたら、地球だけではなく、ほかの星の生命が発見され、私たちが暮らす地球上の生き物と似たようなフォルムを持つ生命体が発見されたら・・・

最近、メキシコ政府が宇宙生命体の遺体を公表したり、アメリカ合衆国ではUFOの公聴会が行われたりと、国外ですが、公でこういった存在を示唆するような論議が行われていたりしますよね。そしてメキシコ政府が公表した宇宙生命体のフォルムは私たち人間と似たフォルム。

もしこれが真実ならば・・・

そう考えると、収斂進化という進化が地球という枠組みを飛び出したことの証明となり、その神秘性とロマンがまた更に加速する気がしてしまいます。

スイマセン。今回は余談が過ぎてしまいましたね。

ではでは、今回はこの辺りで。今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。